Dokumentarfilm wirft gnadenloses Licht auf desolate Wohnzustände

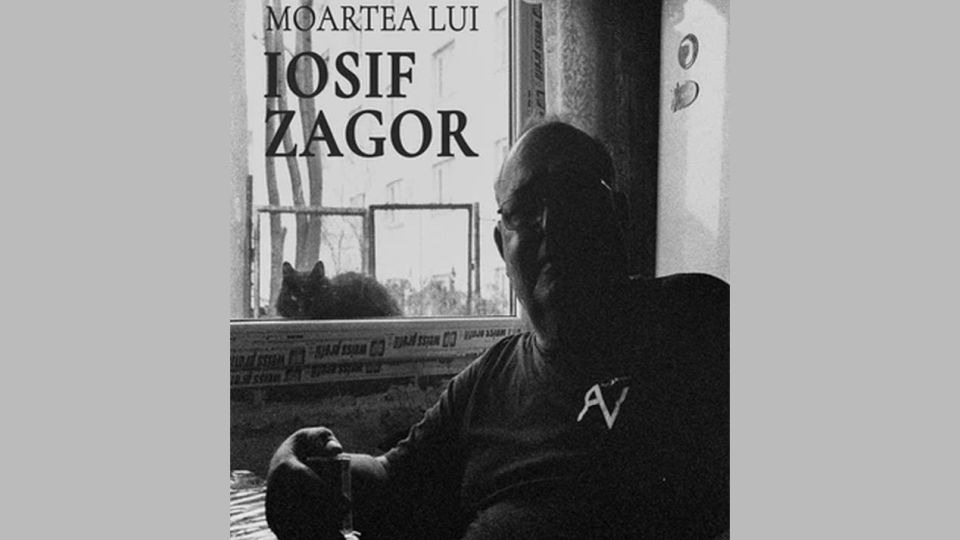

In seiner Dokumentation über den Tod des Videografen Iosif Zagor stellt Filmemacher Adi Dohotaru die Umstände in den Vordergrund, in denen finanziell unterbemittelte Menschen leben. Zagor nahm mit seiner alten Kamera das eigene Leben und das anderer Bewohner von Sozialwohnungen auf.

Alex Gröblacher und Corina Sabău, 08.02.2025, 11:06

Der Tod des Iosif Zagor (Orginaltitel: Moartea lui Iosif Zagor), das Dokumentarfilmdebüt von Adi Dohotaru ist eine der bewegendsten rumänischen Produktionen von 2024. Beim Astra Film Festival von Sibiu wurde er lobend erwähnt, das One World Romania Festival zeigte ihn als Auftaktevent. Dohotaru erzählt die Geschichte des Videografen Iosif Zagor, der seine letzten vier Lebensjahre dokumentiert – geprägt von Einsamkeit, Krankheit und der Angst vor Zwangsräumungen aus drei verschiedenen Unterkünften, in denen er unter prekären Bedingungen seinen Lebensabend verbrachte.

Mit seiner alten Kamera hält Iosif Zagor das eigene Leben und das anderer Menschen in Sozialwohnungen fest. Das zentrale Thema des Dokumentarfilms – das Wohnen – wird aus der Perspektive der Verwundbarkeit betrachtet und zeigt, wie es für immer mehr Menschen zunehmend schwierig wird, an Wohnraum zu kommen. Der Film beleuchtet auch die oft missbräuchlichen Zwangsräumungsverfahren und ihre Auswirkungen auf Betroffene. Die Dokumentation gibt Iosif Zagor eine Stimme und schafft einen Rahmen der Selbstdarstellung, in dem verwundbare Menschen ihre Geschichten selbst erzählen und sichtbar werden können.

Regisseur Adi Dohotaru erinnert sich:

„2017 machten mich Freunde aus der Zivilgesellschaft auf die Lage von Menschen aufmerksam, die von Zwangsräumung bedroht waren – etwa 50 Personen. So lernte ich Iosif Zagor und seine Nachbarn kennen. Iosif hatte eine alte, staubige Kassettenkamera, die er lange nicht benutzt hatte. Ich bat ihn, seine eigene Situation und die seiner Nachbarn zu filmen, um die Behörden und die Öffentlichkeit auf ihr Problem aufmerksam zu machen. Zwar konnten wir die Räumung damals nicht verhindern, aber zumindest hinauszögern – sodass die Betroffenen nicht mitten im Winter obdachlos wurden. Ich blieb mit Iosif und einigen seiner Nachbarn in Kontakt und durch die Arbeit wurden wir mit der Zeit echte Freunde. So entstand die Idee, einen Film zu drehen, der vulnerablen Menschen eine Stimme gibt.“

Adi Dohotaru arbeitet mit der Methode der sogenannten Partizipativen Aktion und nutzt in seinen Projekten die Technik der performativen Anthropologie, um seine Mitwirkenden in den Mittelpunkt zu stellen. Er schreibt Gesetze und Gedichte, betreibt zivilgesellschaftliche und umweltbezogene Forschung.

„Ich habe den Tod des Iosif Zagor gedreht, weil ich gescheitert bin. Als Aktivist, Forscher und Politiker habe ich – gemeinsam mit anderen Experten, Aktivisten und vulnerablen Menschen – politische Maßnahmen vorgeschlagen, damit der Staat in sozialen Wohnungsbau investiert. Die EU-Durchschnittsquote für soziale und bezahlbare Wohnungen liegt knapp unter 10 %, in Rumänien ist sie mit 1 % jedoch weitaus niedriger“, zeigt Dohotaru auf das Problem.

„Tatsächlich ist die Situation in Rumänien deutlich schlechter als im europäischen Durchschnitt. Ein großes Problem ist, dass nach 1989 der Bestand an öffentlichen Wohnungen privatisiert wurde. Eine alternative Politik hätte mehr Sozialwohnungen erhalten können. So hätten wir Problemgruppen eine Chance gegeben. Doch es kam anders. Während im Westen weiterhin Sozialwohnungen gebaut wurden, geschah dies in Rumänien nicht. Seit Jahrzehnten geht auch in Westeuropa der öffentliche Wohnungsbestand tendenziell zur Neige. Warum hat sich der Staat aus dieser Aufgabe zurückgezogen? Weil wir einen neoliberalen Staat haben, der soziale und umweltpolitische Maßnahmen kaum mehr unterstützt. Dennoch bleibt das Wohnen ein Bereich, der staatlich reguliert werden sollte. Ob und wie sich dies ändern lässt, ist eine lange Diskussion. Der Film zeigt, was mit den Betroffenen geschieht, wenn der Staat entweder fehlt oder nur minimal präsent ist. Und dieses Problem ist global zu beobachten. Wir leben in einer individualistischen Ellenbogen-Gesellschaft, in der jeder mit seinen eigenen Problemen beschäftigt ist und kaum Zeit hat, sich für die Sorgen anderer zu sensibilisieren. Deshalb müssen wir nicht nur individuell, sondern auch als Gesellschaft daran arbeiten, Dinge zu verändern. Dafür braucht es soziale und politische Bewegungen, die solche Themen auf die Agenda setzen. Doch derzeit engagieren sich im politischen Mainstreaam nur wenige für soziale Fragen wie Wohnen oder Lebensqualität.“

Den Dokumentarfilm von Adi Dohotaru produzierte Monica Lăzurean-Gorgan durch Filmways in Mitarbeit mit dem Verein SOS – Nachhaltige Gesellschaft. Koproduzenten sind Adi Dohotaru und Radu Gaciu, der Schnitt stammt von Alexandru Popescu. Unterstützt wurde der Film vom Masterprogramm für Dokumentarfilm der Theater- und Filmfakultät der Babeș-Bolyai-Universität in Cluj-Napoca.